Freddy Mamani es un boliviano de apellido común que encarna la mayor novedad arquitectónica de Latinoamérica. Esa designación puede parecer arbitraria, pero basta con ponerla en contexto: Mamani ya expuso en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y en la Fundación Cartier de París. Los periodistas lo buscan para sus textos, los fotógrafos le dedican el contenido de sus libros y los cineastas lo eligen como protagonista de sus documentales.

Sus verdes, naranjas, azules y fucsias saturados, en construcciones cubiertas de espejos que reciben los rayos del sol y los devuelven doblados, son la expresión de una arquitectura poco ortodoxa que nació en el borde de La Paz, más precisamente allá arriba: en El Alto. Una ciudad joven, de 34 años, a 4.070 metros sobre el nivel del mar, con una máxima de 15 grados en verano y una mínima de -10 en invierno. “Ocre, sin vegetación”, dice Mamani. Tierra en la que él, como muchos otros, también es migrante.

Freddy Mamani y el surgimiento de una nueva arquitectura andina en Bolivia. Sus construcciones se destacan en un paisaje monocrómático, seco y frío.

Mamani nació en Catavi, un poblado al sur de La Paz que creció en torno a la explotación minera. Entre cabras, piedras y cactus, de chico jugaba a construir casas fantásticas. Lo hacía con bloques de madera: cuadrados rojos, rectángulos azules, cilindros verdes que apilaba sobre tierra dura y seca. Pero eso duraría poco. En su adolescencia, la decisión de sus padres de emigrar a El Alto lo sacó de ese paisaje conocido, de la cabaña de adobe familiar. El Alto todavía no era ciudad, pero ya era el punto elegido por familias rurales y mineros que ansiaban mayores recursos y posibilidades. No bien llegó, con 13 años, Freddy empezó a trabajar como albañil, ayudando a su padre obrero. A los 20 era ingeniero civil. Estudió de noche, al salir de las obras, y pese a que su familia se lo desaconsejó: “Es una carrera para ricos”.

La obra de Freddy Mamani representa una identidad arquitectónica que enorgullece a aymaras y, al mismo tiempo, es rechazada por las escuelas tradicionales de arquitectura.

“Al igual que Gaudí en Barcelona o Niemeyer en Brasilia, Freddy Mamani tiene la oportunidad de dar forma a la estética de toda una ciudad”, escribió el diario británico The Guardian. El País de España lo definió como el “arquitecto de Los Andes” y el Financial Times consideró que sus edificios son “policromía pura en un mundo de arquitectura que se ha vuelto beige”. Mamani sintetiza: “Mis obras son palacios andinos”.

Algunas de sus obras tienen cara, ojos y boca. Otras se asemejan a una lechuza. Una, tal vez, a un cóndor. Tienen la estética de un casino de Las Vegas. Parecen salidas de un Arcade. Son una mezcla entre la casa más vertiginosa de Donald Trump y una escenografía de Tim Burton. En la ciudad de El Alto, con calles de polvo, casas de ladrillo sin revoque y ningún árbol, los edificios de Mamani parecen ciencia ficción.

Para Mamani no se trata de excentricidades, sino de una arquitectura que transmite la identidad y recupera el orgullo de la cultura aymara, un pueblo originario que habita la meseta andina del lago Titicaca y cuya población se reparte entre el occidente de Bolivia, el sureste de Perú y el norte de Chile. Mamani, como la mayoría de sus clientes asentados en El Alto, es aymara. Su voluntad inicial -primero en sus estudios de ingeniero y luego en los de arquitecto, carrera de la que también se recibió- fue retomar la arquitectura de sus ancestros. “En mis obras lo esencial es recuperar la iconografía y los trazos geométricos tallados en las ruinas de Tiwanaku”, explica, mientras sus trabajos se proyectan en el escenario de la sala Jorge Luis Borges. “No son una torta, como algunos dicen, sino que tienen un lenguaje. Yo fui a París y también vi otras tortas, pero no están de color”. “Mis formas y colores tienen un sentido. Mis construcciones tienen una funcionalidad”.

Los edificios de Mamani están pensados con una lógica de rentabilidad. En todos los casos, la estructura -no así el diseño- se repite: la planta baja se destina a locales; el primer piso y el segundo son para salón de eventos; en el tercero y hacia arriba se construyen departamentos para alquilar; y por último, en lo más alto, se ubica la casa de los propietarios. Suelen ser duplex, orientados para tener la mayor cantidad de sol y la vista de la cordillera, con el nevado Illimani, de más de 6.000 metros de altura.

El primer y el segundo piso son para grandes salones de eventos.

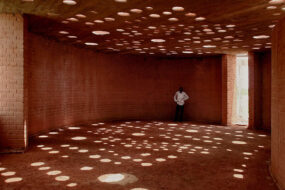

El resultado es, en el exterior, un edificio recubierto de espejos, decorado con simbología andina -la cruz cuadrada, la serpiente, el círculo- y pintado con los colores de los aguayos (las telas que usan las mujeres para cargar a sus hijos). Una obra indígena y futurista. Adentro, barroca. Hay columnas, balcones ondulantes, mariposas, luces LED, candelabros y arañas gigantes que llegan de China.

En El Alto se ofrecen tours para visitar las casas construidas por Mamani. Las locaciones además se utilizan para filmaciones de películas y videoclips.

La primera obra se inauguró en 2005 y desde ahí todo se disparó. “El arquitecto de Los Andes” contabiliza más de 100 trabajos en casi 20 años. Aquel primer encargo llegó de un importador de celulares, de apellido Mamani, como él y tantos otros en Bolivia. La prensa local, muy rápido, le puso nombre al fenómeno y empezó a llamar a sus edificios “cholets”, en una mezcla entre chalet y cholo (la manera despectiva en la que los bolivianos blancos identifican a las personas de rasgos indígenas). A Mamani no le gusta el nombre, aunque reconoce que su trabajo integró a una población que antes estaba excluida de la arquitectura. Sus clientes son, en su mayoría, comerciantes, transportistas y empresarios gastronómicos. Nuevos ricos, cuyo crecimiento económico aumentó tras la llegada al poder de Evo Morales.

Sus detractores consideran que lo que Mamani hace es decoración -“meras fachadas”- y no arquitectura. También emparentan la sobrecarga de colores y figuras con la idea que tiene un pobre de la belleza y el lujo. Y le quitan base ideológica y cultural a su obra, al sostener que su estilo es una mezcla de todo, nada ancestral. Mientras tanto, en el mundo se disputan por un lugar en su agenda. “¿Quieren que siga -que sigamos (por los indígenas)- viviendo en techo de paja y muro de adobe? Es algo ilógico”, dice sobre los críticos.

El interior barroco de otro de los edificios de Mamani.

Enfrentado a la cobertura mediática, las críticas, la discriminación y los nuevos encargos que se van sumando, Mamani no olvida su formación de albañil: acá no hay planos ni computadores ni renders. Sin embargo, una vez finalizada la obra gruesa, cada mañana reparte directamente las instrucciones a su equipo y para explicar algún detalle, lo anota en un papel, o a veces, le basta con apoyar el lápiz en un muro para decir: “en la pared, en el instante yo explico”.

Adaptación de artículo en clarin.com / María Belén Etchenique